Blue Light

映像|2021

佐藤 瞭太郎

東京藝術大学大学院

ART DIVISION SILVER

私たちのイメージへの欲望は、身体の拘束とともに充足されてきた。洞窟の囚人よろしく、私たちは部屋の中にその身体を縛りつけ、眼球を動かし像を得る。そのとき私たちの身体は眼球だけとなり、網膜には私ではない誰かの見た像が焼きついている。

ただ、今日の私たちがイメージを得ようとするとき、身体は暗い部屋の中にある必要も、観客席に縛りつけられる必要もない。「部屋を明るくして、離れて見てね」自ら光を発する画面は私たちに向かってそう告げていた。仮想の移動はいまや映画館やリビングにとどまらず、私たちの手のひらから出発できる。遠くの誰かと出会い話すこともある。私たちの身体は、暗い部屋から解放され、自由になったかのようだ。それでもなお身体はスクリーンの前にある。明滅する青い光に誘われて、身体は痙攣し続けていた。

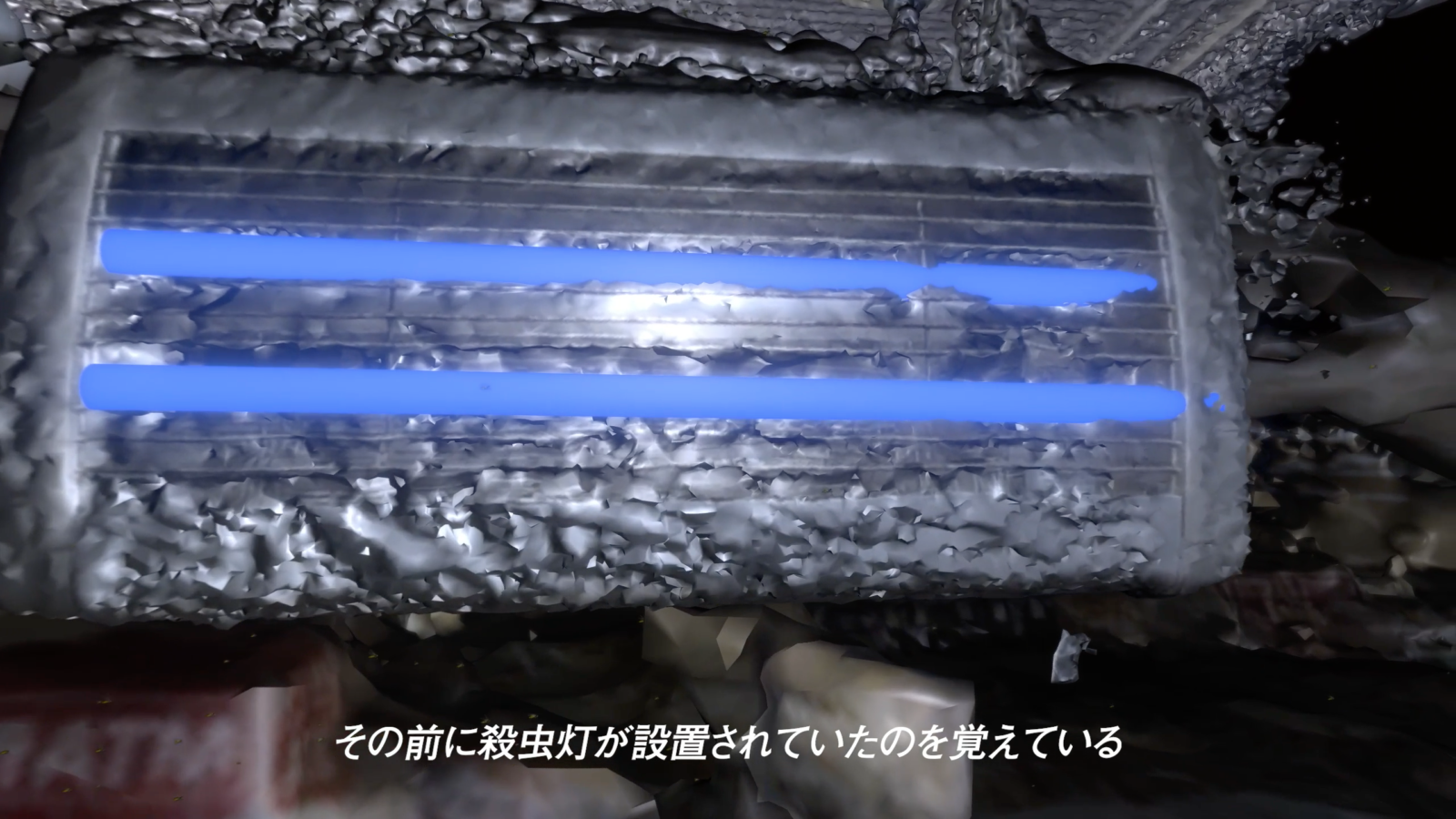

プラトンの有名な「洞窟の寓話」からはじまるこの作品では、液晶モニターから発されるブルーライトと、引き寄せた羽虫に死を齎す殺虫灯の青い光が重ね合わされている。本作が描いているのは、走光性を示す昆虫のように刺激に対して単純に反応する動物的な主体である、スクリーンを前にした私たちのポートレートだ。本作に登場する「私」は、洞窟の住人ではなく、スクリーンの光に囚えられ無意識に介入される「ルドヴィコ療法」の被験者なのだ。

独特の語りと映像表現で、人間の視覚や光、さらにはディスプレイとの関係について批評的に表現する本作は、今年のコンテストの中でも異彩を放っていました。プラトンの洞窟の寓話を参照したり、ディスプレイのブルーライトを虫を誘き寄せる殺虫灯の青い光に準えたりと、非常に巧みで独創的な構成で映像は展開します。さらに、本作はインスタレーションの形を採り、鑑賞者は檻の中の椅子に座り、始まりと終わりのない迷路のような映像を観ることで鑑賞者自身を作品世界に巻き込むなどメタ的で複層的な構造が採られており、体験設計としてもとても面白い。批評性に富んだ知的かつ巧みな作品構成はコンテストでも突出しており、今後の作品にも是非注目していきたいと思います。