死を変換する

インタラクティブアート|2022

大須賀 亮祐 中根 なつは, 野島 輝

早稲田大学

ART DIVISION GOLD

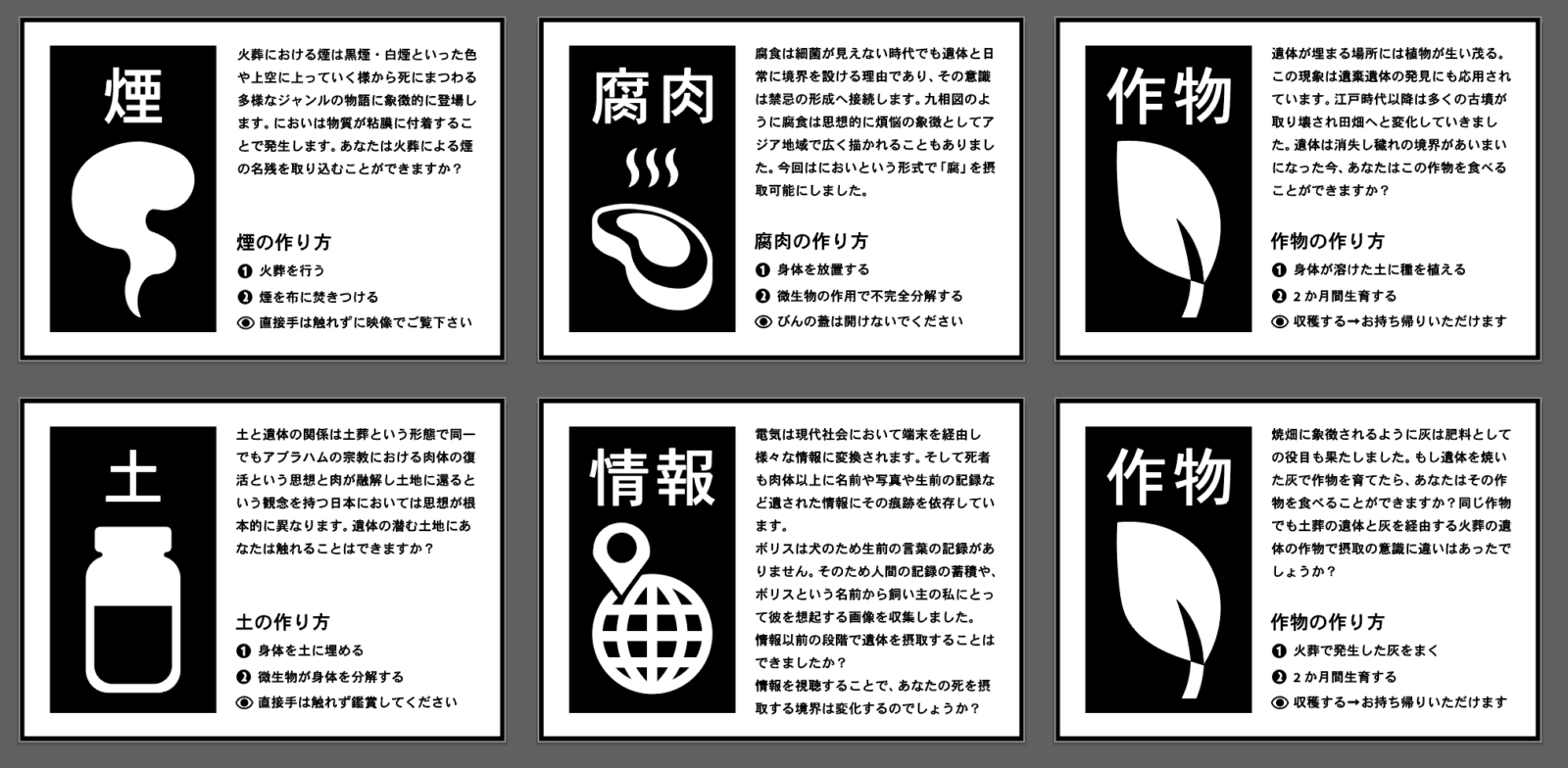

自分の愛する存在が亡くなったら、死後どのような状態 に“変換”されていくのか?たとえば遺体が焼かれて灰になり、土に撒かれて、そこに作物が育つ。そうしたとき、どの状態であればそれを「食べられる」と感じるだろうか?コロナ禍の初期においては葬式における遺体の消失が起こった。遺族は火葬後でなければ遺体に対面することができず、そのまま墓室へと格納されていく。肉体的な死というリアリティの喪失は死の穢れを増幅させるのか、それとも薄めていくのだろうか?その計測のために私達は「遺体を食べることができるか?」という問いを立てた。体内に取り入れることは穢れから最も離れたところにある行為だからだ。この作品は作者の愛犬の遺体から始まり、その遺体を多様なかたちで「摂取可能なもの」として変換した姿をフローチャートにしている。どの段階まで変換されれば遺体を摂取できると思えるのか、その心理的距離はどのように生まれるものなのだろうか。

新型コロナウイルスの流行によって、私たちは毎日「今日の死者数」を目にするようになった。死は数値化され、ウイルスに感染した遺体は誰の目に触れられることもなく焼かれていった。そうした最中に生まれた本作は、現代社会における「死の禁忌」の境界線を鋭く暴いていく。「愛する存在の遺体を食べられるか」という問いは一見ショッキングだが、「食べられる」と答える若い鑑賞者も多かったという。その背景には、死が忌避され、情報化された現代社会からの脱却として、死を通じて生の強さをフィジカルに感得したいという隠れた欲望があったのかもしれない。「食べられるか、否か」という極めて身体的な問いを通じて、人々の奥に隠れた潜在意識を呼び起こす作品だ。

わたしたちは、生命は別の生命に依存していること、ひとつの生命が大きなサイクルのなかで変換され、摂取され栄養になることを常識として知っている。同じ動物でも、家畜は食べられてもペットは例外というのも、ごく常識的な反応だろう。本作はその「常識」が選択的であることを、洗練された方法で明らかにする。もし対象となる生命が愛犬だったら。愛犬の死後に起こりうるさまざまな「変換」のプロセスの、どの段階だったら摂取可能だろうか。遺体が「摂取可能なもの」へと変わってゆく段階をフローチャートにして、鑑賞者が感覚を通して、物質的な変換を体験できる。この感覚的な理解は、死生観から環境倫理へとわたしたちの思考を導く。アクチュアルかつオリジナルな作品の登場を歓迎したい。